| Главная » Статьи » Археология. История до 1790 г. |

Находки височных колец древнерусского времени на территории Дятьковского района. Автор Хуткин И.Н. Опубликованно в историко-краеведческом сборнике “Дятьковский район. Страницы истории”, Выпуск XIV, Дятьково 2024 г. стр.140-155. Территория Дятьковского района в древнерусское время в этнокультурном плане представляла собой уникальный регион, где пересекались границы расселения трех древнерусских племен: вятичей, кривичей и северян. Основное течение реки Ветьма считается кривичской территорией, среднее и частично нижнее течение реки Болва делится между собой кривичами и вятичами, в нижнем течении реки Болва, севернее Брянска (дер. Пастушье) проживали северяне, пос. Батагово (северяне и радимичи) (Шинаков, В.Н. Гурьянов, А.А. Чубур А.А., 2011). В настоящее время Дятьковский район в археологическом плане изучен крайне слабо. Археологические исследования, раскопки в районе проводились либо очень давно, более 100 лет назад (в кон. XIX в., нач. XX в.), либо в последнее время носят единичный, бессистемный, случайный характер. В целом же условные границы расселения племен в Дятьковском районе археологами проводятся больше интуитивно, не опираясь на какие-либо серьезные современные археологические материалы из-за их отсутствия. И хотя идея о том, что каждая группа височных колец принадлежит какому-либо древнерусскому племени некоторыми археологами подвергается сомнению (Рябцева С. С.,2005), все же думается, что данная статья поможет в подтверждении или уточнении границ расселения древнерусских племен, или хотя бы сможет дополнить карты распространения того или иного типа древнерусских височных колец на территории Брянской области, уточнить рынок сбыта ремесленников. В течении нескольких последних лет автор проводил работу методом опроса среди любителей приборного поиска, изучал архивы Дятьковского историко-краеведческого музея. В результате накопился материал о находках древнерусских височных колец¹ в Дятьковском районе. _____________________________________________________________________________________ ¹ - Височными кольцами называются украшения женского головного убора, укреплявшиеся около висков. Иногда они подвешивались на лентах или ремешках, в некоторых случаях втыкались в ленту или ремешок, как бы образуя цепочку; часто кольца укреплялись непосредственно в волосах, а изредка эти украшения продевали в мочку уха, как серьги.

В 2018 году автору стало известно о находках местными жителями различных археологических предметов …….. севернее дер. Ольшаница (редактировано). В числе прочих предметов ……. (редактировано) найдены три типа височных колец: - два браслетообразных височных кольца с завязанными краями (данный вид колец археологи связывают с кривичами) (фото 1); - семилучевое каплеконечное орнаментированное с семью прямоугольными зубчиками по округлому завершению, пост-северянское (по Шинакову), височное кольцо (фото 2). Подобное кольцо было найдено близ дер. Пастушье Дятьковского района (Шинаков Е.А., Пискунов В.О.,2009); - трехбусинное узелковое (узловатое) височное кольцо. Такие кольца называют так же “серьгами”, конкретному древнерусскому племени они не принадлежат, т.к. являются продукцией городских ремесленников и украшениями господствующего класса. В ограниченном количестве кольца проникали и в сельские районы путем торговли (фото 3) (Левашева В.П.,1967). Трехбусинное височное кольцо было обнаружено при раскопах курганов Булычевым Н.И. близ дер. Колчино Людиновского района Калужской области, курган №78. (Булычев Н.И.,1903, Арциховский А.В.,1930). На карте 1 место находок всех вышеперечисленных височных колец указано позицией 4.

Фото 1. Два браслетообразных височных кольца с завязанными краями (кривичи). Севернее дер. Ольшаница (отредактировано).

Фото 2 (слева) Семилучевое каплеконечное пост-северянское височное кольцо. Фото 3 (справа) Трехбусинное узелковое (узловатое) височное кольцо. В Дятьковском историко-краеведческом музее хранятся 9 фрагментов височных колец четырех типов. Эти височные кольца были случайно найдены любителем металлопоиска и переданы в 2023 году в музей на постоянное хранение (фото 4, поз.1-9). - семилопасные криноконечные височные кольца, с семью треугольными зубчиками вершинами вверх и орнаментом, тип “деснинский / сельцо”, на фото 4 позиции 1-6. Время бытования височных колец типа “деснинское / сельцо” ограничивается исследователями второй – четвертой четвертями XI в. (Григорьев А.В., 2005. с. 22). Большое подобных количество колец было найдено на Десне, на границе радимичей и вятичей и в селе Сельцо Смоленской обл. Исследователи склоняются к их радимичской принадлежности (Шинаков Е.А., 1980; Недошивина Н.Г., 1980; Соловьева Г. Ф., 1978; Гоняный М.И., 1999). Хотя в последние годы в результате археологических работ в бассейне р. Москвы и прилегающих районах р. Оки количество находок колец типа "деснинский / сельцо" постоянно увеличивается. Это дает возможность предположить, что данный тип височных колец являлся распространенным и в земле вятичей во втор. пол. XI в. Данные экземпляры были найдены ….. (отредактировано) восточнее бывшей дер. Романовка Дятьковского района, ….. (отредактировано) , правый берег реки Болва. На карте место находок отмечено поз.7.

Фото 4. Височные кольца древнерусского времени, хранящиеся в Дятьковском историко-краеведческом музее - семилопастное орнаментированное височное кольцо московского типа с секировидными лопастями, показано на фото 4 позиции 9. К сожалению, у височного кольца отсутствуют лопасти и дужка, поэтому более точно атрибутировать его автор затрудняется. Предположительно XII век. Данный экземпляр был найден ….. (отредактировано) восточнее бывшей дер. Романовка Дятьковского района, ….. (отредактировано), правый берег реки Болва. На карте место находки отмечено поз.7. Семилопастные височные кольца ранее находили в курганном могильнике близ дер. Войлово Людиновского района (Арциховский А.В.,1930), близ дер. Вщиж Брянского района (Равдина Т.В.,1978). Кольца найденные в Войлово принадлежат традиции 1 (по Кренке), произведены в какой-то особой группе мастерских в Верхнем Поочье или Верхнем Дону (Кренке Н.А.,2014). - семилучевое каплеконечное орнаментированное с семью прямоугольными зубчиками по округлому завершению, пост-северянское (по Шинакову), височное кольцо (фото 4, поз.7). Данное пост-северянское височное кольцо было найдено ….. (отредактировано) и южнее ….. (отредактировано) дер. Хизовка, правый берег реки Болва. На карте 1 место находки отмечено поз.5. - семилучевое каплеконечное височное кольцо с гладким щитком группа III (по Шинакову) (фото 4, поз.8). Данный вид кольца относят их к радимичским древностям и датируют втор. пол. X – XI вв. Подобное кольцо было найдено в курганнном могильнике у пос. Батогово (Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н., Чубур А.А., 2011). Место находки - ….. (отредактировано) южнее дер. Хизовка, правый берег реки Болва. На карте 1 место находки отмечено поз.5. Еще одно семилопастное височное кольцо московского типа с секировидными лопастями было найдено на ….. (отредактировано) (Карпов Д.А.,2001) (см. фото 5). ….. (отредактировано) от южной окраины деревни Хизовка, на правом коренном берегу р. Болвы. ….. (отредактировано). На карте место находки отмечено поз.6.

Фото 5. Семилопастное височное кольцо московского типа с секировидными лопастями, найдено ….. (отредактировано). Около пятнадцати лет назад в районе бывшего пос. Петровский, что находится южнее пос. Бытошь, поисковым отрядом в болотце-блюдце был найден череп женщины с набором древнерусских браслетообразных завязанных височных колец. Колец было 10-12 штук. Диаметр колец 6-7 см. По словам находчиков кольца были переданы археологу Гурьянову В.Н. На карте 1 примерное место находки отмечено поз.13. Близ бывшей станции Стайная ….. (отредактировано) в числе прочих предметов были найдены: фрагмент лопасти семилопастного височного кольца (фотографии нет), а также фрагменты решетчатых перстней, фрагменты лунниц, нательные кресты, кольца, браслет. Решетчатые перстни являются этнически определяющими предметами восточнославянского племени вятичей (Арциховский А.В., 1930). На карте 1 примерное место находки отмечено поз. 8. Пара трехбусинных височных колец с полыми бусами, состоящими из двух полушарий, спаянных горизонтальным швом. Насаженные на кольцо бусины фиксировались в определенном положении тонкой проволокой (см. фото 6). В нашем случае шов был скрыт (скрученной проволокой?). Пара найдена севернее дер. Чернятичи Дятьковского района, на карте см. поз. 9.

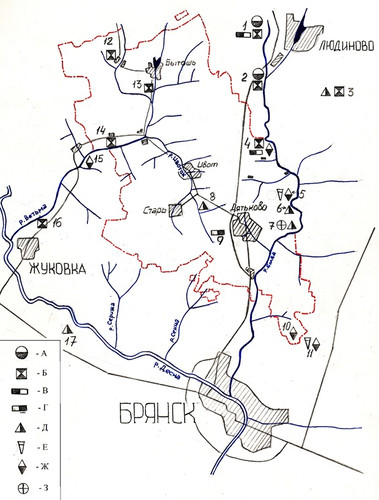

Фото 6. Пара трехбусинных височных колец с полыми бусами. На карте 1 можно заметить некоторые закономерности в расположении височных колец. По основному течению реки Ветьма находят в большинстве случаев браслетообразные с завязанными концами височные кольца, эти кольца археологи связывают с древнерусским племенем кривичи. Так как других колец, за редким исключением, нет, то можно сделать вывод, что на Ветьме проживало стабильное моноэтническое население, которое было закрыто от внешней миграции. В нижнем течении Болвы, от дер. Колчино и видимо до Брянска ситуация несколько иная, там находят множество типов височных колец принадлежащим различным древнерусским племенам. Это может говорить о том, что население на Болве со временем менялось, по реке проходили миграции. Можно вспомнить и о том, что Болва в древности была важной транспортной торговой артерией соединяющий Среднее Поднепровье со Среднем Поволжьем, а как известно вдоль торговых путей распространялись изделия древнерусских ремесленников. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие находок колец в междуречье Ветьмы и Болвы. Предположение о том, в древнерусский период эта территория была не населена отпадает, т.к. здесь находятся десятки курганных могильников, в т.ч. и классической древнерусской формы с ровиками и крестообразными перемычками (Ивот, Стайная, Годуновка и т.д.), а также несколько древнерусских селищ. Отсутствие височных колец в междуречье Ветьмы и Болвы можно объяснить слабой изученностью данного региона в археологическом плане, наличием густых лесных массивов, что очень затрудняет поиск археологических памятников, а также возможным наличием неславянского (балтского) (Шинаков, В.Н. Гурьянов, А.А. Чубур А.А.,2011) или смешанного балто-славянского населения.

Карта 1. Распространение древнерусских височных колец в Дятьковском районе и прилегающих территориях. Условные обозначения на карте: 1 – дер. Колчино, 2 –дер. Курганье, 3 – дер. Войлово, 4 – дер. Ольшаница, 5 – Дом рыбака близ дер. Хизовка, 6 – селище Хизовка – 5, 7 – южная часть леса Журки, восточнее дер. Романовка, 8 – бывшая ст. Стайная, 9 – дер. Чернятичи, 10 – дер. Пастушье, 11 – пос. Батогово, 12 – дер. Немиричи, 13 – бывший пос. Петровский (ныне ул. Петровская пос. Бытошь), 14 – дер. Бацкино, 15 – дер. Николаевка, 16 – дер. Гришина Слобода, 17 – дер. Вщиж. Места находок: А - щитковых височных колец, Б - браслетообразных височных колец с завязанными краями, В - трехбусинных узелковых височных колец, Г - трехбусинных височных колец с полыми бусами, Д - семилопастных височных колец московского типа с секировидными лопастями, Е - семилучевых каплеконечных височных колец с гладким щитком, Ж - семилучевых каплеконечных пост-северянских височных колец, З - семилопасных криноконечных височных колец, тип “деснинский / сельцо”. Список использованной литературы. 1. Арциховский А.В. Курганы вятичей / Рос. ассоц. н.-и. ин-тов общественных наук. Ин-т археологии и искусствознания. - М. : РАНИОН, 1930. -223 с. : ил.. 2. Булычов Н. И. Раскопки по части водораздела верхних притоков Днепра и Волги. 1903 г. / Н.И. Булычев. - Москва : тип. Ф.Ф. Эбе, 1903. - [6], VIII, 77 с., 16 л. ил., карт. : ил.; 37. 3. Гоняный М.И. Археологические памятники начального этапа славянской колонизации среднего течения р. Пахры в Подмосковье // Археологический сборник. Тр. ГИМ. Вып. 111. М., 1999. 4. Григорьев А.В. Об этнической принадлежности височных колец «деснинского типа» // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Калуга, 2005. 5. Карпов Д.А. Современная изученность археологических памятников Дятьковского района Брянской области// С.И. Мальцев и история развития мальцовского района. Часть III: Сборник материалов IV историко-краеведческой конференции. - Брянск, 2001. – 162с.: ил. 6. Кренке Н.А. Классификация орнаментов семилопастных височных колец московского типа и проблема их этнической интерпретации / Российская Археология. № 3, 2014. 7. Левашева В.П. Височные кольца // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды Госсударственного исторического музея. Том. 43 / Редактор Рыбаков Б.А. – М.: «Советская Россия», 1967. – С.7-54. 8. Недошивина Н.Г. К вопросу о генетической связи радимичских и вятичских височных колец // История и культура Евразии по археологическим данным. Тр. ГИМ, вып.51. М., 1980. 9. Поляков Г.П. Археологические памятники Дятьковского района (по материалам А. Г. Пупарева и С. С. Деева)/ Сборник материалов IV историко-краеведческой конференции “С.И. Мальцов и история развития Мальцевского промышленного района”, ч. III. Брянск. 2001. 10. Равдина Т.В. Семилопастные височные кольца. Проблемы советской археологии М., 1978. С.181-187. 11. Рябцева С. С., Древнерусский ювелирный убор: основные тенденции формирования. / Светлана Рябцева. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2005. - 384 с. : ил., карт.; 28 см.; 12. Соловьева Г. Ф. Семилучевые височные кольца / Древняя Русь и славяне. М., 1978. 13. Шинаков Е.А. Классификация и культурная атрибуция лучевых височных колец / СА №3, 1980. 14. Шинаков Е.А., Пискунов В.О. Пост-северянские семилучевые кольца конца Х - XII вв. и западная граница северян, Брянск. БГУ. 2009 год. 15. Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н., Чубур А.А. Погребальный обряд Среднего Подесенья как источник для исторических реконструкций (Труды кафедры отечественной истории древности и средневековья БГУ, т.21) – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2011. | |

| Просмотров: 372 | Рейтинг: 5.0/3 |

| Всего комментариев: 0 | |